汽车行业是否有必要发展自主品牌的争论并非新课题,而是一个争论已久的伪命题。尤其是在上世纪80年代引入外资并大获收益之后,加之中央层面对此一直保持缄默,发展自主品牌的必要性和迫切性就变得令人寻味。后随着民营资本的进入,吉利、比亚迪等逐渐走上舞台,主流声音呼吁建设汽车强国的思路和愿景才逐渐清晰和强烈。尽管如此,异见并未完全消除,围绕于此展开的口水仗屡有发生。

最近的一次发生于4月9日博鳌亚洲论坛2014年年会的汽车夜话上,原外经贸部副部长龙永图笃定全球市场理论,再次诘问:“在电视、服装等行业很少提到自主品牌,只有汽车天天喊自主品牌,最后汽车老板都不知道什么叫自主品牌。”这是继2005年“何龙之争”(前机械工业部部长何光远就龙永图偏狭的自主品牌理论进行了反驳,并引起业内持续的辩论)后,龙永图至今依旧坚持认为“搞自主品牌不是目的,发展中国汽车产业,为中国消费者提供价廉物美的汽车消费品,满足整个市场对消费品的需求,这才是目的。”

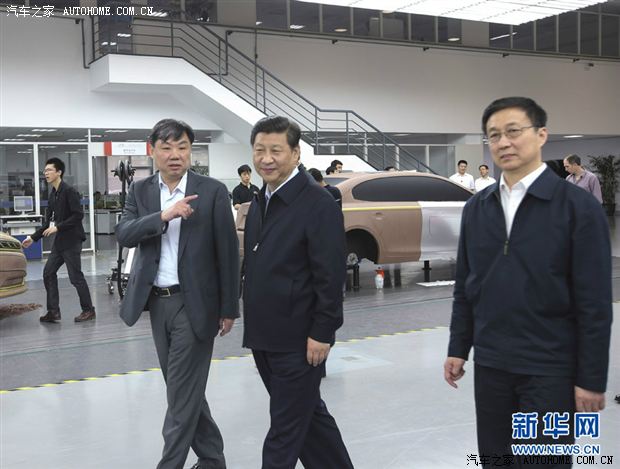

不过,根据上月国家主席习近平在对上汽进行考察时作出的指示,包括龙老在内的一些对发展自主品牌不以为然甚至唱反调的人士今后可以消停了。

5月24日,出席亚信上海峰会后,习近平便赴安亭考察了上汽乘用车,但并未参观紧挨着的上海大众。在参观过程中,习近平主要谈到了两点:一、中央已做出决定,公务车都要用国产车(“国产车”这一概念是消费者对本土自主品牌汽车的习惯称谓,而非包括在华实现国产的外资品牌车型,习近平所指的也正是业内所称的自主品牌汽车);二、发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

对于第一点,根据之前一系列的政府公告和政府采购行为已经明了。第二点中提及的强国论则是对是否发展自主品牌的争论一锤定音。其中传达出两层意思:1、不满足于汽车大国的地位,而是要通过发展壮大自主品牌建设汽车强国,没有自主品牌,遑论汽车强国;2、坚定新能源汽车发展方向。

龙老所坚持的市场论调,其实就是以巴西为代表的部分国家所正在遵循的汽车发展模式,这些市场没有本土汽车品牌的概念,整个市场包括整条产业链的上下游均被外资品牌完全垄断和渗透。过去那么多年,我国汽车产业发展也一直缺乏坚决扶持自主品牌发展的决心和意志,这从整个产业的顶层设计以及产业政策的制定可窥见一二。之所以会出现政策的摇摆,主要就在于外资品牌在中国市场蓬勃发展后制造了市场幻觉,以为凭此照样可以收缴税收带动就业——外资在同样为中国创造GDP,但市场繁荣假象背后却完全忽视产业安全的概念。

整车制造领域,外资通过组建50:50的股权设定,在中国组建合资企业,这看似对等的合作关系,其实背后存在完全的不对等,中方除了提供市场,品牌、技术以及供应链都被外方攥在手里,话语权存在天然的不对等与失衡。如今,汽车电喷系统、发动机管理系统、ABS、微电机、安全气囊等核心零部件产量几近被外资完全垄断,合资企业外方通过对供应链的绝对控制,所攫取的利润总计远远超出50%的股权比例,而这部分流失的利润,因为被供应链分解,中方还很难掌握具体数额。反观合资企业的中方,产业配套能力在十余年来无明显的突破性发展,就当下而论,外资进入中国汽车产业无论是从深度还是广度都已经超出合理的范围。如果任由继续下去,而不注重对自主品牌的扶持,那么偌大的市场和产业无异于拱手让人。虽然我们可以借助庞大的市场规模享受到股权带来的那部分红利,但如果完全忽视自主品牌建设,整个产业无疑将彻底空心化。再加上如今IT对汽车产业的逐渐渗透,汽车日后作为一个移动终端也直接关乎国家信息安全,这在另一层面凸显发展自主品牌的必要性。

清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全在他的《汽车强国论》中用大飞机的遭遇与汽车行业做了类比:1970年代初,当空客公司第一款客机A300还在襁褓之中,中国“运十”项目就已上马,并于1980年试飞成功,到1985年“运十”已经飞了130个起落,其性能堪与空客比肩。但之后居然因为中美“麦道”合作项目等种种原因,把“运十”项目停了下来。然而,与美方前后十年的合作并没有给我们带来希望获得的大飞机技术,到2007年中国不得不被迫重启大飞机计划,然而过去20多年的黄金时间已经白白浪费掉了。中国市场几年前就已经是全球最大的新车市场,这些年因为“市场换技术”这一还不被官方正式承认的指导方针以及对支持发展自主品牌的信念不够坚决,也让我们在发展自主汽车的道路上犹疑多年,错过了多年的黄金时间。这些年,本土车企一直硬着头皮迎头追赶,虽然差距尚大,但借助市场规模庞大,消费需求多样化这一有利优势,也并非没有机会,尤其是新能源汽车,目前一系列的利好已经将这个产业推进到了产业化的前夜。

龙老一厢情愿认为只要为消费者提供价廉物美的汽车,不论是自主当道还是外资主宰,对市场或者消费者而言并没有什么差别。事实上,自主品牌没有一席之地,对消费者其实也是一种伤害。简单说,过去几年,如果没有自主品牌的崛起,合资车型仅车价这一块就不会降的这么快,因为合资企业的产品定价权基本都被外方所主导。此外,汽车在中低端市场的普及速速也会大打折扣,市场的竞争也不会像今天这般激烈,外方一些在国外早已淘汰的平台技术很可能仍是高额利润的生产机器。所以,是否发展自主品牌没有讨论的意义,如何做强自主品牌才是有价值的课题,最好将这一课题上升到几大中央主管部门的日常议程表上。